Fuente: PUCP

Mostrando entradas con la etiqueta Arturo Jiménez Borja. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Arturo Jiménez Borja. Mostrar todas las entradas

sábado, 22 de abril de 2017

Libro Los tesoros culturales de la PUCP: Colección Arturo Jiménez Borja

sábado, 1 de marzo de 2014

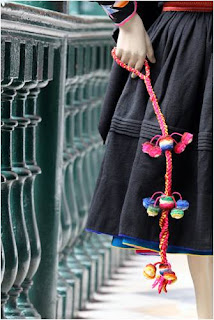

Libro Vestidos populares peruanos

Fotografías: Portada del libro, vestido

tradicional de Tupe (sierra de Lima) y manguillas bordadas de Junín. Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-408349897-vestidos-populares-peruanos-por-arturo-jimenez-borja-_JM

Jiménez Borja, Arturo. Vestidos populares peruanos. Lima: EDUBANCO,

Fundación del Banco Continental para el fomento de la Educación y la Cultura,

1998.

Gracias a la biblioteca virtual

de la Fundación BBVA Continental, el libro Vestidos populares peruanos se puede descargar en el

siguiente enlace:

Libro Máscaras peruanas

Jiménez Borja, Arturo. Máscaras peruanas. Lima: EDUBANCO, Fundación del Banco Continental para el fomento de la

Educación y la Cultura, 1996.

Gracias a la biblioteca virtual

de la Fundación BBVA Continental, el libro Máscaras peruanas se puede descargar en el siguiente

enlace:

lunes, 3 de diciembre de 2012

Las máscaras del Perú (*)

Fotografías (de arriba-abajo): Alfonsina Barrionuevo.

1. Máscara de conejo. Piel.

2. Máscara de danzante de la fiesta de la Virgen del Carmen. Paucartambo, Cusco.

3. Máscara de Chonguino. Malla metálica policromada y pelo. Jauja, Junín.

Por Alfonsina Barrionuevo

Al declarar con orgullo que era nieto del último kuraka de Tacna, Arturo Jiménez Borja se quitó una máscara. Ser nieto de antepasados prehispánicos es un lujo. Sobre el terno negro y la elegante corbata el kuraka puso una sonrisa de triunfo. La gente admiró con cariño el gesto del catedrático emérito. Le encantó el brillo de sus ojos sobre su piel de cobre. Máscara viva al lado de un bellísimo libro: “Máscaras Peruanas”.

El amauta aprendió a usar su primera máscara cuando su madre le puso un dedo sobre la boca antes de ir al colegio. No debía cantar el himno chileno y el niño ponía sobre su carita una máscara de silencio. Hasta que Tacna lo envió fuera para librarlo de la tristeza del cautiverio. El amor por el Perú profundo, que hoy se pone máscara de rap, de surf, de rock, lo internó por los caminos del Ande.

Nunca fueron más auténticos sus encuentros, con un arcoiris que hervía en las pailas y se derramaba sobre los seres humanos. En sus fiestas el pequeño Arturo se convertía en awki. La máscara sin curtir o de pellejo, con luengas cabellos de crin sobre la piel sonrosada, se ajustaba a su rostro. Era de pronto un respetable espíritu de los cerros. Un awki, hasta una nueva metamorfosis.

Aparecían los diablos de la Candelaria y se metía debajo del yeso avernal, con cuernillos, batracios y reptiles. Un viento de música lo llevaba de los socavones a las pampas o lo hacía viajar en una máquina de tiempo a las máscaras de lata de Lucifer que copiaban los dibujantes del obispo Martínez de Compañón y Bujanda o pasaban bailando por las calles de Lima al son de los diablos de Pancho Fierro. El niño intercalaba la ternura que inspiran los diablos de Cajabamba, de faldas de encajes y ramitos de flores en las manos enguantadas que se mueven como ingenuos angelotes.

Cuando quería se deslizaba a la prehistoria para bailar después de una cacería con una máscara zoomorfa en las pinturas rupestres de Toquepala o de Sumbay, con cabeza de ave. Arriaga lo vio con traje de plumas muy lustrosas y un alzacuello de plumas rodeando una máscara diminuta. Puedo afirmar que estuvo al lado del arista que cincelaba la máscara de oro que llevó el señor de Sipán para deslumbrar a la muerte. En su reino, el envés del mundo de los vivos él sabía que las máscaras contribuían a su realzar su grandeza. No trajo ninguna a su colección para evitar que nadie quedara huérfano de la majestad de la máscara.

Verle a caza de los parlampanes, truhanes o pícaros, fue una delicia. Ña María no perdió en sus manos su máscara porque era de papel y descubrió que sus desmayos y sofocos en cada esquina eran pura farsa para hacer reír. Consiguió la de un truhán, calabaza cubierta con tela blanca pintada después de convencerle que saltaría la puerta de Cronos y se la puso. En Corpus Christi, San Juan Bautista y Carnavales estuvo hasta que la danza se suprimió por irreverente.

En Paucartambo se perdió en los talleres encantados de don Isaac Portugal y Santiago Rojas para salir con una jaba de máscaras arrebatadas a los conjuntos de majeños, awka chilenos, saqras, k’achanpas, sijllas, qhapaq negro, waka waka, chuqchus, qollas y ch’unchos. Luego arrancó con su tesoro de prisa a Lima por el puente de piedra de Carlos III, seguido por las músicas de ofrenda de la Mamacha Carmen que es una niña linda que rescataron hace siglos del río Amaru Mayo.

Danza de imitación como el ¿okay?, copiado de los ¿yunaites?, los ¿blue jeans?, ¿american life?, fue para su gusto la chonguinada. Le encantó el lucimiento de esta danza que imita los movimientos donosos de las cuadrillas europeas. Una demostración de que los wank’as podían bailar con elegancia, convirtiendo las calles en salones. Con máscaras de largas pestañas y ojos azules -las mujeres que eran hombres, pues, no las dejaban bailar hasta la segunda mitad del siglo-, y barbas en perillas que eran pintadas graciosamente sobre malla en Alemania para estos bailarines de los Andes Centrales.

Se colocó la máscara de maguey, con la epidermis sonrosada y el cabello con hebras doradas de Carlomagno para presidir sin pestañear el trono de los doce Pares de Francia y también, como Papa en el singular Cerco de Roma. Extrañísimos autos sacramentales que fueron traídos sin duda por doctrineros galos e italianos, generando una serie de personajes con máscaras o sin ellos - Untiveros, Fierabrás, Floripes y otros-. Su objetivo se perdió en la sierra limeña. No se representan para el Santísimo sino para pedir a la madre naturaleza que mande la lluvia para fertilizar los surcos.

En la wakonada de Mito tiró del año con una sonrisa callada en la dura madera, para juzgar mitad en serio, mitad en broma, la mala gestión de las autoridades o los defectos de las personas principales. Dio una media vuelta por Sapallanga y se convirtió en el inocente chutito con facciones de suave badanas que encontró a la Virgen lavando los pañales de Niño. En Angasmarka tomó la forma del gavilán con máscara de tela encolada y policromada, agitando alas como en las danzas prehispánicas.

Es imposible contar cuántas veces el nieto del kuraka ara se ocultó debajo de máscaras negras. Las encontró de arriba a abajo, de Perú del nivel del mar a las nieves eternas contrastando siempre su maga epidermis de carbón brillante con su cobre de señor andino. Negrería que nunca fue más libre que detrás de las máscaras con sus facciones adaptadas a trajes vistosos de sedas y terciopelos cuajados de perlas y pedrerías.

Es preocupante pensar que pasará con la valiosa colección de Arturo Jiménez Borja bajo la cual palpitaba su corazón como uno de esos fuelles poderosos de los antiguos herreros. Es toda una parte del Perú que nadie, ni la pobreza, ni la indiferencia, podrán hacer desaparecer. Queda como una incógnita qué pasara con la extraordinaria colección de trajes que las acompaña y que Jiménez Borja, andino de la cabeza a los pies, cuidó con un celo admirable. ¡Esperamos con mucha ilusión una segunda parte de maravilla como testimonio de lo que somos y tuvimos!

(*) Publicado originalmente el 13 de junio de 2007.

Fuente:

sábado, 24 de noviembre de 2012

Exposición-homenaje Arturo Jiménez Borja y el arte popular (extracto)

Fotografías (de arriba-abajo):

1. Portada del catálogo de exposición (febrero, 2001).

2. Arturo Jiménez Borja. Fuente: http://www.perufoto.org/2008/08/se-inaugura-una-exposicin-fotogrfica-en.html

3. Formas de mate. Fuente: Borja Jiménez, Arturo y Colán Secas, Hermógenes. “Mate peruano. Área Huaral-Chancay-Departamento de Lima”, Revista del Museo Nacional, Lima, T. XII, 1 (1943), pp. 29-35.

4. Detalle de mate cofre: dansaq o danzante de tijeras con dos músicos. 1848. Colección Museo Nacional de la Cultura Peruana. Fuente: Borja Jiménez, Arturo. “El mate peruano”, Revista del Museo Nacional, Lima, T. XVII (1948), pp. 34-73.

Por Sara Acevedo Basurto

ARTURO JIMÉNEZ BORJA

Tacna 1908 - Lima 2000

Arturo Jiménez Borja dedicó gran parte de su vida a una intensa labor de estudio, recolección y puesta en valor de nuestra cultura. Demostró un particular interés por la expresión tradicional y las artes populares peruanas. Aspectos que el Museo Nacional de la Cultura Peruana ha procurado destacar en la presente muestra con la que rinde un especial homenaje a quién fuera, desde sus años de fundación, un gran colaborador.

A su profesión de médico con intensa labor en el antiguo Hospital Obrero se sumaron otras de enseñanza en la Escuela de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Antropología en la Universidad Católica. Fue integrante del Comité Interamericano de Folklore del Instituto de Historia y Geografía, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, creador de los museos de sitio, Director de los museos de Pachacamac y Puruchuco, Sub Director de la Casa de la Cultura del Perú, Presidente del Museo de la Nación, escritor y pintor entre muchas otras actividades y cargos relacionados con nuestro quehacer cultural.

Desde su niñez recorrió muchos lugares del territorio nacional donde pudo apreciar y comprender directamente, pero con una sensibilidad innata, la diversidad de su geografía, de sus gentes y de sus formas de expresión que luego lo impulsarían hacia la investigación de nuestro legado aborigen y a buscar el hilo conductor de su continuidad cultural. Establecer los orígenes y el devenir histórico de las técnicas, las funciones y el significado de los mates burilados, la música y los instrumentos musicales, las danzas y las máscaras, el tejido y la indumentaria popular fueron los principales temas que trató, entre otros, en muchos de sus escritos pioneros y a los que volvió muchas de veces con el fin de actualizarlos.

Su vinculación con este Museo data desde sus inicios. Participó en la organización, y también con sus colecciones que por entonces ya eran importantes, en exposiciones sobre los temas arriba mencionados, algunos de ellos inéditos para el momento. Últimamente colaboró de manera entusiasta con el préstamo de algunas piezas pero sobretodo nos acompañó difundiendo sus conocimientos y experiencias a través de versadas conferencias en cursos, seminarios y concursos.

Su inesperada desaparición impidió la realización del proyecto que teníamos previsto precisamente sobre su obra. Hoy el Museo Nacional de la Cultura Peruana presenta el pensamiento y las reflexiones de su espíritu incansable por estas artes, a través de sus propios fondos y de la exhibición de sus escritos publicados en la Revista del Museo Nacional y en otros medios.

BIBLIOGRAFÍA: ARTURO JIMÉNEZ BORJA

Arte popular

1950 “La Sala de artes vernaculares del Museo Nacional de la Cultura Peruana”. La Prensa. Lima, 17 de Setiembre.

1951 “Los Toritos de Santiago de Pupuja”. Flora. N° 7: 12-13. Lima.

1961 “Carácter ancestral de la artesanía peruana; el entendimiento de las técnicas y artes populares de hoy”. Fanal. Vol. XVI, N° 61: 13-18. Lima.

1980 “Carácter ancestral de la artesanía peruana/ Ancestral character of peruvian handycrafts”. PeruFolk. N° 2:1. Lima, 29 de Febrero.

1981 “Arte popular”. Suplemento Dominical. El Comercio. Lima, 8 de Marzo.

1997 Y Pablo Macera e Irma Franke. “El arte popular en Martínez Compañón”. Trujillo del Perú. Estudio del Obispo Don Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda. Acuarelas del siglo XVIII. Pp. 83-95. Lima. Fundación del Banco Continental.

1997 “Arte Popular”. Guamanguensis. Año IV, N° 3:12-15 y 16. Ayacucho. Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga.

Cuentos

1937 Cuentos Peruanos. Prólogo de Enrique Peña. Lima. Edit. Lumen.

1938 “El Totoral”. Turismo. Año XIII, N° 126. Lima.

1938 “El Río”. Turismo. Año III, N° 132. Lima.

1939 “La Maroma de Oro”. Turismo. Tomo XIV, N° 137. Lima.

1939 Cuentos y Leyendas del Perú. Lima. Inst. Peruano del Libro S.A.

1940 Cuentos y Leyendas del Perú. Lima. Edit. Lumen.

1940 “Leyendas del Perú”. Recogidas por Arturo Jiménez Borja. Revista 3. N° 7. Lima, Diciembre. Dibujos de Julia Codesido.

1952 Cuentos y Leyendas del Perú. Lima. Inst. Peruano del Libro S.A.

1951 “Imagen del Mundo Aborigen a través de los relatos populares". Tradición. Año II, Vol. III, N° 7-10: 3-27. Cusco.

1973 Imagen del Mundo Aborigen. Con dibujos de Julia Codesido. Lima. Edit. Jurídica S.A.

Mates burilados

1940 “Mate Peruano”. Colecciones del Museo Nacional de Arqueología y Arturo Jiménez Borja. Cuadernos de Cocodrilo. Revista 3. N° 2. Lima.

1941 “Mate Peruano”. Huamanga. Año VII, N° 42-43: 21-25. Ayacucho.

1943 Y Hermógenes Colán Secas. “Mate Peruano. Área Huaral-Chancay-Departamento de Lima”. Revista del Museo Nacional. Tomo XII, N° 1: 29-35. Lima.

1948 “El Mate Peruano”. Revista del Museo Nacional. Tomo XVII: 34-73. Lima.

1952 “El Mate Peruano”. Fanal. Año III, N° 16: 28-30. Lima.

1980 Mate Peruano. Colección Arturo Jiménez Borja. Catálogo. Galería del Banco Continental. 12 p. Lima.

1984 “Mate Peruano”. Espacio. Año 7, N° 19: 42-49. Lima, Enero-Febrero.

Máscaras y danzas

1938 “Máscaras y danzas del Perú”. Turismo. Año XIII, N° 133. Lima.

1939 “Danzas de Lima”. Turismo. Año XIV, N° 135. Lima, Enero.

1939 “Danzas de la Feria Nacional”. Turismo. Año XIV, N° 142. Lima, Agosto.

1939 “Máscara y música de la danza ‘Los Tiltiles’”. Turismo. Año XIV, N° 143. Lima, Setiembre.

1940 “Instrumentistas y bailarines”. (Departamento de Puno). Cuadernos de Cocodrilo. Revista 3. N° 4. Lima, Marzo.

1940 “Coreografía Colonial”. Acuarelas mandadas hacer por D. Baltazar Jaime Martínez Compañón y Bujanda. Siglo XVIII. Cuadernos de Cocodrilo. Revista 3. N° 5. Lima, Junio.

1942 “La danza de Parianes”. Revista Geográfica Americana. N° 18: 292-294. Buenos Aires.

1943 “Disfraces y máscaras animales en las danzas populares peruanas”. Revista Geográfica Americana. Año IX, Vol. XVII, N° 103: 195-200. Buenos Aires.

1946 “La Danza en el Antiguo Perú (Epoca Inca)”. Revista del Museo Nacional. Tomo XV: 122-161. Lima.

1947 Máscaras de Baile. Una vieja forma de Expresión Popular. Colección Arturo Jiménez Borja. Museo Nacional de la Cultura Peruana. 12 p., Lima.

1949 “Máscaras y danzas del Perú”. La Prensa. Buenos Aires, 11 de Febrero.

1949 “Coreografía Colonial”. Mar del Sur. Vol. III, Parte primera: N° 7: 31-41; Segunda parte: N° 8: 11-29.

1951 “El Origen de las Máscaras Peruanas”. Flora, Marzo-Abril. Lima.

1955 “La Danza en el Antiguo Perú (Época pre-Inca)”. Revista del Museo Nacional. Tomo XXIV: 111-136. Lima.

1955 “Taqui, pequeña historia de la danza popular peruana”. Cultura Peruana. Año XV, Vol. XV, N° 90. Lima, Diciembre.

1959 “Peruanische Tanzamasken”. ZE, 84-2: 206. Braunschweig.

1975 “Máscaras peruanas para baile”. Catálogo. Galería del Banco Continental. Lima.

1978 “Máscaras del Perú”. Variedades. Lima, 27 de Agosto.

1979 Máscaras Peruanas. Colección Arturo Jiménez Borja. Catálogo. Galería de Arte del Instituto Nacional de Cultura. Museo de Arte Italiano. Lima.

1990 Máscaras Peruanas. Colección. Arturo Jiménez Borja. Catálogo. Galería del Banco Continental. Lima.

1996 Máscaras Peruanas. Lima. Fundación del Banco Continental para el fomento de la Educación y la Cultura.

Música e instrumentos musicales

1950-51 “Instrumentos musicales peruanos”. Revista del Museo Nacional. Tomo XIX-XX: 37-190. Lima.

1951 Instrumentos Musicales Peruanos. Museo Nacional de la Cultura Peruana. Lima.

1951 “Hace dos mil seiscientos años”. Flora. N° 6: 18-19. Lima.

1970 “Pututos”. Copé. Año 1, N° 2: 19. Lima.

El vestido y los tejidos peruanos

1954 “El Vestido Selvático”. Fanal. Vol. III, N° 38: 21-24. Lima.

s/f. Textilería peruana: continuidad histórica. Catálogo. Casa Tristán del Pozo. Arequipa.

1998 Vestidos Populares Peruanos. Fundación del Banco Continental para el fomento de la Educación y la Cultura. Imp. Bogotá.

1999 Et. al. “Textilería Peruana – Peruvian Textiles”. Tejidos Milenarios del Perú – Ancient Peruvian Textiles. Pp. 15-28. Colección Apu, dirigida por José Antonio de Lavalle y Rosario de Lavalle (Ed.). Lima.

1999 “Textilería del Santuario de Pachacamac – Textiles of the Sanctuary of Pachacamac”. Ibid.: 491-503.

Temas sobre el mundo andino

1953 “La Comida en el Antiguo Perú”. Revista del Museo Nacional. T. XII: 113-134. Lima.

1961 “La noche y el sueño en el Antiguo Perú”. Revista del Museo Nacional. T. XXX: 84-94. Lima.

1964 “La Creación del Mundo”. Lima. International Petroleum Company (ed.).

1972 “Introducción al pensamiento arcaico peruano”. Revista del Museo Nacional. T. XXXVIII: 191-249. Lima.

1997 “Perú: fiestas y costumbres”. Lima.

Ver el texto completo del catálogo en:

Exposición-homenaje Arturo Jiménez Borja y el arte popular (catálogo de exposición). Lima: Museo Nacional de la Cultura Peruana-INC, febrero 2001.

sábado, 4 de agosto de 2012

Colección Arturo Jiménez Borja del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero de la PUCP

Fotografías (de arriba-abajo): Archivo Museo de Arte y Tradiciones Populares del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1. Vestimenta de Puno. 2. Cabeza-Cusillo. Juli, Puno. 3. Detalle Cusillo. 4. Detalle Cusillo. 5. Chaqueta corta de Imilla (señorita). Puno. 6. Detalle de vestimenta de Imilla (señorita). Puno. 7. Vestimenta. Sapallanga, Junín. 8. Vestimenta. Sapallanga, Junín. 9. Tocado de plumas de la Amazonía. 10. Tocado de pájaros disecados. Amazonía. 11. Corona tejida en fibra vegetal y plumas. 12. Boora-Corona tejida en fibra vegetal y plumas. Amazonía. 13. Sacón de danza.

El doctor Arturo Jiménez Borja fue un gran apasionado por la cultura del Perú. Médico de profesión dedicó gran parte de su vida a la investigación y recolección de manifestaciones del patrimonio material e inmaterial del país. Durante todo el siglo pasado realizó viajes al interior y formó una importante colección de máscaras e indumentaria de diversas fiestas y comparsas, así como mates burilados y pirograbados; instrumentos musicales y grabaciones de relatos orales y fiestas que han sido traspasadas a formato digital gracias a la colaboración del IFEA. En el año 2000 esta colección pasó a formar parte del acervo del museo en calidad de comodato. El año 2008 se conmemoró el centenario de su nacimiento.

Fuente:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)